Según el "Tesoro de la Lengua Castellana" de Covarrubias, el arcabuz es un "arma forjada en el infierno inventada por el demonio". Cierto es que el licenciado Covarrubias, a la sazón capellán de Su Católica Majestad don Felipe II y demás cargos y prebendas, no estaba muy al tanto de temas militares pero su pintoresca definición ya dice mucho del concepto que se tenía de esta arma que, como sucedió con el arco largo apenas un siglo antes, marcó un antes y un después en la estrategia a seguir en los campos de batalla y en el uso táctico de la caballería, cada vez más arrinconada y menos decisiva por obra y gracia de una soldadesca profesional que ya no se acojonaba con la visión de cientos o miles de jinetes cubiertos de acero y que, para más inri, no solo no emprendían la huida como en sus tiempos gloriosos, sino que los arcabuceaban bonitamente para, a continuación, terminar de aliñarlos metiéndoles una vizcaína por el ojo o los testículos.

|

| El Caballero Bayardo |

Del devastador poder de los arcabuces, herederos directos de los primeros truenos de mano, se ha escrito largo y tendido. Las mangas de arcabuceros de los tercios españoles cometían verdaderas escabechinas entre las gallardas caballerías europeas hasta el extremo de que los otrora invencibles jinetes ferrados clamaban contra aquel tipo de guerra vil que permitía matar a distancia. Eso sí, estos gentiles caballeros siempre hicieron caso omiso de las protestas de la infantería de antaño, la cual era acuchillada y arrollada sin piedad por dichos caballeros sabedores de que eran prácticamente invulnerables a lomos de sus onerosos pencos y forrados de acero de pies a cabeza. El célebre Pierre de Terrail, señor de Bayard y más conocido como el Caballero Bayardo, el "caballero sin miedo y sin tacha", era uno de los que más protestaban por el infernal invento, y tenía tanto odio a los arcabuceros, a los que consideraba como canallescos y malvados asesinos, que mandaba ahorcar a todo aquel al que pudiera echar el guante. Esa fea costumbre se la quitaron de una forma bastante expeditiva el 30 de abril de 1524 en la batalla de Sesia, cuando un arcabucero español le partió el espinazo de un disparo. Sí, es cierto que murió como un héroe, apoyado contra un árbol y mirando desafiante a sus matadores sin lloriquear ni pedir confesión y tal, pero lo escabecharon y ya no pudo ahorcar a más arcabuceros.

El origen del término arcabuz es bastante ignoto, otorgándosele una etimología tanto italiana como alemana u holandesa. No voy a perderme en cuestiones lingüísticas, así que me limitaré a informar que la teoría más aceptada actualmente es que proviene del tedesco hake (gancho) y buchse (caja). Ojo, no hace referencia a ninguna caja con ganchos, sino a una caja o culata muy curvada, en forma de gancho. De ahí es, según parece, de donde proviene el palabro lo cual tiene su lógica tanto en cuanto los ejemplares más antiguos, de finales del siglo XV e inicios del XVI, tienen esa morfología tal como podemos comprobar en la imagen superior derecha. Estos arcabuces primigenios, como podemos deducir a la vista de la culata, no se apoyaban en el hombro sino en la cara. El culatazo no era precisamente agradable, y de eso puedo dar fe. Pero supongo que mejor era acabar la batalla con los dientes bailándole a uno en las encías que con la cabeza abierta como un melón calado por un tajo de espada propinado por un hombre de armas a caballo.

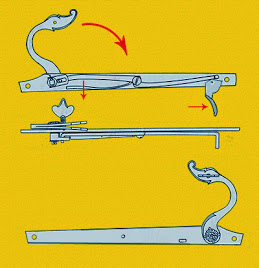

Cuestiones semánticas aparte y tal como recordaremos, los truenos de mano ya empezaron a hacerse notar en los campos de batalla a lo largo de los siglos XIV y XV. Pero su mayor inconveniente radicaba en lo engorroso de su manejo, ya que había que arrimar una mecha encendida al oído del cañón para prender la pólvora, lo que hacía que, en muchas ocasiones, se requirieran dos hombres para manejar el arma: uno que la sujetaba y apuntaba y otro que portaba la mecha. Si era un solo soldado el que se encargaba de todo, obviamente no podía apuntar ya que su mirada iba dirigida al fogón del arma, por lo que solo podía efectuar disparos a muy corta distancia para tener un mínimo de precisión. Por otro lado, era evidente que su empleo táctico no podía en modo alguno ser determinante tanto en cuanto su uso en los ejércitos aún no estaba generalizado como para ser capaces de decantar la victoria. Así pues, un invento bastante chorra y con menos mecanismos que un chupete supuso la catarsis que permitió iniciar el imparable desarrollo de las armas de fuego: la llave de mecha. Arriba podemos ver en que consiste. Se trataba de una mera palanca con forma de S que iba directamente atornillada al cajón del arcabuz. En su parte superior iba una mordaza en la que se colocaba la mecha, la cual se aseguraba apretando una palometa. A continuación, bastaba con apretar la parte inferior de dicha palanca de forma que el clavo de la mecha tocase la polvorilla con que se había cebado previamente la batería o fogón para producir el disparo. Este invento tan básico y tan chorra permitió que estas armas pudieran ser manejadas por un solo hombre, naciendo así el arcabucero como tal.

Fue pues la evolución de la llave lo que marcó el cada vez más generalizado uso de estas armas de fuego que, en manos de un buen tirador, era capaz de dejar en el sitio a más de cien metros a un jinete con su carísima armadura o a su caballo, o sea, antes incluso de iniciar la carga. Así pues, de esa S tan básica que vimos antes y que requería incluso volver a colocarla a mano en su posición original para recargar, se pasó al serpentín o serpentina, una virguería tecnológica para la época que solo precisaba de un muelle plano para dar un rendimiento muy superior y, además, los mecanismos quedaban dentro de la culata, lo que impedía que se mojase o se ensuciase. El término serpentín proviene de la patilla en la que se sujetaba la mecha que, aparte de su curvatura serpentiforme, tenía el terminal precisamente con la forma de la cabeza de esos animalitos de aspecto tan desagradable.

A la derecha podemos ver el tipo más primitivo, inmediatamente posterior a la que vimos más arriba. El conjunto va montado sobre una pletina que, a su vez, se atornilla en la culata el arma. Al ir provista de una mortaja en la madera para dar cabida a estos mecanismos, se puede decir que quedaban embutidos en la misma. La palanca, que por su parte central va atornillada al interior de la pletina, oscila cuando se la aprieta en la misma dirección que marca la flecha, por lo que el tramo izquierda bajará. Esta pieza está conectada al serpentín mediante una biela que obligará a este a bajar hasta que el clavo de la mecha prenda en la polvorilla de la batería. Una vez se efectúe el disparo, se afloja la mano y el muelle plano que vemos bajo el tramo izquierdo de la palanca devolverá el serpentín a su posición original.

Esta otra llave es un poco más sofisticada ya que, para facilitar tanto la fabricación como la sustitución de piezas averiadas, la palanca está embutida y remachada en el balancín central. El muelle recuperador podía ir debajo del mismo o encima: en el primer caso empuja hacia arriba y en el segundo se coloca sobre el lado derecho del balancín, empujándolo hacia abajo. Podía estar atornillado a la pletina o simplemente embutido en la misma por una patilla.

El tipo de llave más sofisticada es la que vemos a la derecha, en la que la larga palanca se sustituyó por un gatillo tal como los conocemos actualmente. El resto de los mecanismos, como se ve, son prácticamente los mismos que en la mostrada más arriba con la salvedad de que la parte derecha del balancín iba, como vemos en la vista superior, rematada en forma de L para que el gatillo pudiera apoyar en la misma y moverse por la acción del mismo cuando se apretaba. Dicho gatillo, por lo general, no estaba unido a la pletina sino que quedaba fijado en el interior de la culata mediante un pasador.

Por lo demás, para funcionar solo necesitaba de una cuerda o mecha, por lo general fabricada con una torcida de cáñamo impregnada en una solución salina la cual era encendida con el pedernal y el eslabón que todo soldado llevaba consigo. Abajo lo vemos mejor:

A la izquierda tenemos el eslabón. Estas piezas, que podían adoptar múltiples formas dependiendo del capricho del herrero o del que la compraba, tenía un fino dentado por una parte. En el centro vemos como funcionaba: empuñando un trozo de pedernal con una mano, sobre el mismo se ponía yesca o la misma mecha y se golpeaba de refilón con el eslabón, sacando chispas y prendiendo en la mecha como vemos a la derecha. Es un sistema asombrosamente simple y, muy importante, jamás fallaba. Por lo general, se solían encender los dos extremos de la cuerda por si uno de ellos se apagaba en el momento clave. Del mismo modo, solo un arcabucero encendía su mecha mientras los demás las llevaban apagadas por dos motivos: uno, ahorrar cuerda. Y el otro, no delatar su presencia si era de noche. Solo cuando el combate era inminente se encendían todas las mechas, pasando el fuego de uno a otro. Las mechas o cuerdas se llevaban anudadas en la cintura, bien como repuesto o bien cuando no se usaban.

Las balas, denominadas pelotas, se fabricaban de plomo puro. Cada arcabucero disponía de su propia turquesa para fundirse sus proyectiles, si bien en caso de necesidad podían recibir pelotas ya fundidas. Estas turquesas iban un tanto subcalibradas para permitir que no se interrumpiera la recarga por estar el cañón demasiado sucio. Como ya he explicado más de una vez, la pólvora negra deja muchos residuos por lo que bastaban una docena de disparos para que el ánima del cañón estuviera tan sucia que no se podría introducir ni una bala más.

En la foto superior podemos ver una turquesa de un solo seno, o sea, que permitía fabricar solo una bala por colada. La parte marcada con el círculo rojo es una cizalla con la que se cortaba el plomo sobrante del bebedero. Este material, al tener una temperatura de fusión muy baja, de apenas unos 300º, podía derretirse en una simple fogata o un buen rescoldo. El plomo se solía suministrar a a tropa en lingotes y, por lo general, las pelotas para arcabuz solían oscilar entre los 15 y los 20 mm. de calibre. Una variedad de las pelotas convencionales eran las balas alambradas, las cuales podemos ver en la foto de la izquierda. Actuaban igual que las balas enramadas usadas en la marina para desarbolar las naves enemigas, así que ya podemos imaginar sus efectos cuando impactaban sobre un cuerpo humano.

En cuanto a la pólvora, era tradicional que, para acelerar el proceso de carga, se llevara previamente dosificada en unos frascos de madera colgados de una bandolera. Al ser doce de ellos, como supongo ya sabrán muchos, apodaron a este accesorio "los doce apóstoles", los cuales vemos en la ilustración de la derecha. En esa misma bandolera llevaba un frasco con polvorilla para cebar la batería del arcabuz, una bolsa de cuero con las pelotas y el eslabón y el pedernal que vimos más arriba. La composición de la pólvora negra variaba enormemente de un sitio a otro, independientemente de que, como creo haber explicado alguna vez, en función del tipo de arma era más o menos gruesa siendo la más fina la de las armas cortas y la más gruesa la de los cañones. Todo iba en función de la velocidad de quemado. Un cañón corto precisa un quemado más rápido, mientras que un cañón largo tiene que usar una pólvora más lenta para no crear picos de presión en el ánima. En todo caso, la proporción usada para la pólvora para arcabuces era aproximadamente de un 71% de salitre, un 12% de azufre y un 17% de carbón vegetal, preferentemente el que procedía de la madera de sauce.

|

| Batería abierta en el momento en que la mecha entra en contacto con la polvorilla del cebado. |

El proceso de carga era tan básico como el de los truenos de mano: el arcabucero abría un frasco de su bandolera y vertía el contenido en el cañón. A continuación metía la bala y la atacaba. Para evitar un excesivo viento, en los primeros disparos podía usar un calepino de badana o lienzo engrasados. Una vez bien atacada la carga, se abría la batería y se cebaba con la polvorilla del frasco, cerraba dicha batería y, por último, comprobaba que la longitud de la mecha sujeta al serpentín era la adecuada para llegar a la batería. Si no, aflojaba la palometa y la ajustaba a la distancia correcta. Soplaba para avivarla y aguardaba la orden de abrir fuego. Una descarga cerrada de una manga de arcabuceros debía ser todo un espectáculo: una densa humareda que desprendía un fuerte olor acre precedida de un estruendo bestial. La humareda llegaba a ocultar a los dos bandos en liza, produciéndose muchas descargas completamente a ciegas.

En cuanto a las armas en sí, ya a mediados del siglo XVI había una serie de ordenanzas reales en las que se especificaba detalladamente los acabados tanto de las piezas metálicas como las de madera incluyendo guarniciones y tornillería, señalándose especialmente que las armas que no cumplieran de forma escrupulosa los baremos señalados debían ser desechados y devueltos al armero. Aparte de cuestiones meramente constructivas, antes de darlo definitivamente por bueno se probaba la resistencia de sus cañones, que obligatoriamente debían ser ochavados, efectuando dos disparos con una carga de pólvora cuyo peso debía ser dos veces el de la bala que disparaba. De forma genérica, estas armas solían tener una longitud de unos 80-100 cm. y un peso de unos 6-7 kg.

|

| Herida de bala en la cabeza |

Pero, ¿cuáles eran sus efectos? Pues simplemente devastadores. Tenemos que tener en cuenta que, aunque su precisión no iba más allá de los 50 ó 70 metros, las distancias de combate de la época tampoco eran mucho más grandes. Y a eso hay que añadir una serie de datos meramente físicos: por el peso de una de sus pelotas, alrededor de los 28 ó 30 gramos. No alcanzaban grandes velocidades, si bien tirando con pólvora humedecida se lograba un quemado más rápido y, por ende, una velocidad inicial mayor. Pero, en casos normales, hablamos de unos 300 m/seg. de media. Si aplicamos una formulilla tendríamos que una de esas pelotas contendría un poder de parada de 65, mientras que una bala de 110 grains de un 30-06 alcanza un IM de 53,4. Transmitido a términos reales, podríamos decir que era capaz de perforar una chapa de 2 mm. de espesor a 100 metros de distancia salvo que se tratara de una armadura a prueba. El único problema en ese sentido era que la aerodinámica de una bola es muy inferior a la de una bala ojival, por lo que la velocidad descendía rápidamente. Pero, en todo caso, ser alcanzado por una bala de arcabuz no era ni remotamente una tontería.

|

| Pelota de arcabuz entre las costillas de un caído en batalla. Debió ser un disparo limpio, que no tocó hueso ya que la bala no está deformada. |

Una herida de una bala de semejante calibre solía tener efectos letales en la mayoría de los casos. Si impactaba en el cuerpo, el destrozo causado en órganos, vísceras o vasos sanguíneos solían producir un desenlace bastante breve. Hablamos de una bola de plomo de 2 cm. de diámetro y 30 gramos aproximadamente de peso que si impacta en una costilla, no solo la destroza, sino que impulsará los fragmentos y esquirlas del hueso en todas direcciones, incluyendo la pleura y el pulmón. Si impactaba en una pierna o un brazo, si no lo dejaba poco menos que colgando por jirones de piel y carne, había que amputar rápidamente para impedir que la hemorragia aliñara al herido en poco rato siempre y cuando no alcanzara una arteria, en cuyo caso el choque hipovolémico por el repentino descenso de la presión sanguínea puede provocar la muerte en pocos segundos. Como ya sabemos, los testimonios que nos lega el pasado se limitan al esqueleto, pero no por ello dejan de resultar tremendamente reveladores.

A la izquierda podemos ver los abrumadores efectos de un balazo en la cabeza. Los alambres que asoman por la bóveda craneana solo están para sujetar la bala que asoma por el agujero. Bien, en este caso sobran los comentarios. Semejante bolazo en la frente dejaría el cerebro convertido en puré, y colijo que, al no haber orificio de salida o, simplemente, no haber reventado el cráneo, el disparo debió venir de bastante lejos. Obsérvese que la bala no muestra signos de deformación. Lo único bueno que tuvo ese disparo para la víctima es que no debió ni enterarse de que acababan de liquidarlo.

A la derecha tenemos otro espeluznante ejemplo. En este caso, la bala pasó "rozando" la cabeza y provocando un surco que, además, causó un desprendimiento de la zona frontal y parietal izquierda. O sea, que literalmente le voló la tapa de los sesos, como se suele decir, y eso que el impacto no le alcanzó de lleno. Obsérvese como el surco aparece limpio en el lado derecho del cráneo, mientras que se va volviendo cada vez más irregular a medida que avanza hacia el lado opuesto debido a la deformación de la bala. Ese sujeto debió quedar en un estado lamentable tras recibir el disparo.

En fin, supongo que con todo lo explicado podremos tener bastante clara la efectividad de estas armas, cuya imagen para muchos es de poco menos que un tubo de hierro pegado a una culata rara que no mataba ni a un gato anoréxico. Pero, como hemos podido ir viendo a lo largo de la entrada, eran armas muy potentes que podían desbaratar a la más desaforada carga de caballería. Las mangas de arcabuceros, protegidas por los cuadros de picas, demostraron en los campos de batalla de Europa que la época de los briosos destriers cabalgados por caballeros de relucientes armaduras cargando con total impunidad contra una aterrorizada infantería había pasado a la historia.

Bueno, la próxima será para los mosquetes.

Hale, he dicho

No hay comentarios:

Publicar un comentario